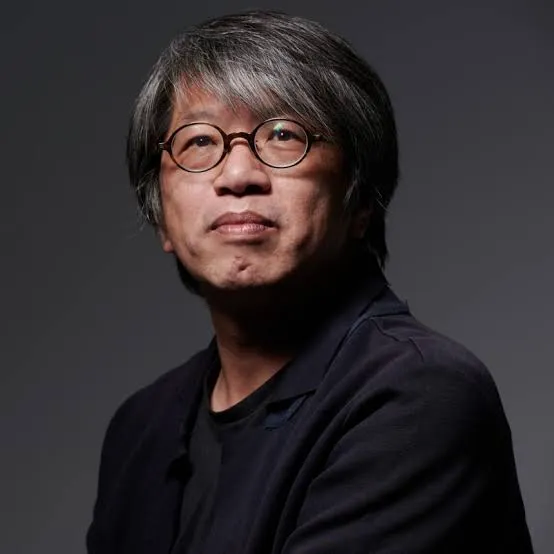

教授

郵件: shuchangkung@arch.nycu.edu.tw

辦公室: HA103D

1986 畢業於台灣東海大學建築系,1992 及 1993 年分別獲得美國哈佛大學建築碩士以及設計碩士雙學位,也曾榮獲 2007 年第八屆中華民國傑出建築師、2020 第 24 屆「臺北文化獎」得主、2020 東海大學第 21 屆傑出校友、2024「金點設計獎—最佳設計成就獎」得主、以及曾任 2015-2019 中華民國室內設計協會(CSID)理事長。

自 1993 回國至今,長期關注城市及文化間的城市治理以及跨域服務設計思考;一方面專注於建築和城市設計之間的理論與實踐構築,另一方面也積極投入各種文化/藝術/建築的跨域合作,進而以社會設計來讓城鄉差距轉動,建構一個由下而上的城市治理機制。專精於建築設計、以及建築歷史理論和評論,並於《建築師》、《台灣建築》、《La Vie》等專業雜誌發表多篇重要建築評論與理論文章,並於2013-2015 年擔任《台灣建築》雜誌「全國6x2畢業設計紙上展覽」總召集人和「YTA 台灣建築系所學生競圖」評審。

1997-2009 年成立「原相聯合建築師事務所」(AURA Architects),作品總是在建築與自然間,挑戰其尺度、材料及現地環境並與之對話,獲多方專業肯定及獎項,包括「德國 iF 傳達設計大獎」、「日本 JCD 空間設計國際賞」、「遠東建築獎」(宜蘭凱旋社區公園暨新福宮廣場)、「台灣建築獎」(新港藝術高中、屏北高中)、「TID Award 台灣室內設計大獎」等。

此外,積極參與跨界的國際展覽和講座,曾代表台灣參加「2008香港/深圳雙城建築雙年展」和「2008威尼斯建築雙年展─NEXT GENE 20」;並且擔任「2011/12 香港.深圳城市/建築雙城雙年展—台北館」、「2013臺北申辦『世界設計之都』城市展」、「2018 新竹 300 年博覽會」、「2018 臺中市世界花卉博覽會—樂農館」、「2019將軍村開放資訊園區」、「2019 台電電幻1號所—TAIPOWER D/S One」、「2020 空總實踐建築計畫—紅磚未來式」、「2020 台灣設計展—Check in 新竹」、「2021 台灣文博會—SUPERMICROS 數據廟」、「2022 台灣文博會—群島共振 Harmony Island」、「2022 臺北城市博覽會—台北的未來」、「2023 客家博覽會—台灣館」、「2023 台灣設計展」、以及「2024 台灣建築的解嚴世代建築展」等總策展顧問|總策展人。

並於 2009 年以來,曾擔任「德國 Red Dot 紅點傳達設計大獎」、「日本 Good Design Award」、「德國 iF 設計大獎」、「新加坡 SIDA 室內設計大獎」、「金點設計獎」、「台灣建築獎」、「遠東建築獎」、「ADA 新銳建築師奬」、「TID Award 台灣室內設計大獎」、「台北設計獎」、「台灣景觀大獎」、以及「台北市老屋新生大獎」等歷屆的評審委員;也積極參與國際空間專業組織,曾擔任「亞太空間設計聯盟」(Asia-Pasific Space Designers Association_APSDA)及「國際室內建築師/設計師團體聯盟」(International Federation of Interior Architects/Designers_IFI )的國際會員聯盟台灣代表。

2009- 國立陽明交通大學建築研究所,教授

2025- 財團法人雲門文化藝術基金會第13屆_董事(2029.04.28止)

2024- 冠軍建材股份有限公司_獨立董事(2027.06.18止)

2024- 社團法人中國民國幸福村協會第2屆_理事(2028.05.08止)

2021- 文化部財團法人台灣生活美學基金會第10-12屆_董事(連續3屆_2027.03.31止)

2020- 財團法人臺中市建築文化教育基金會第1-3屆_常務董事(連續3屆)

2020- 台灣建築美學文化經濟協會第5屆_副理事長(2027.01.08止)

2019- 財團法人臺港經濟文化合作策進會第12-15屆文化合作委員會_委員(連續4屆_2027.06.30止)

2012- 財團法人上善人文基金會_董事

2012- 忠泰建築文化藝術基金會_董事|榮譽董事

2012- 財團法人聯新文教基金會第9屆_董事(2026.09.25止)

2011- 財團法人薛伯輝基金會_董事

2024 第12屆「台灣景觀大獎—優質獎」—工研院光明新村建物整修及環境改善規劃設計(總體規劃設計)

2024 「金點設計獎—最佳設計成就獎」得主

2022- 國立陽明交通大學110學年傑出教學獎

2020 第24屆「臺北文化獎」得主

2020 東海大學第21屆傑出校友

2019 「Shopping Design Taiwan Best 100—設計力關鍵字」─台灣年度最具代表性和影響力的人文百景 — 將軍村開放圖書資訊園區(第一期)

2019 第七屆台灣景觀大獎—歷史建築類(總規劃/策展顧問:龔書章、設計單位:曾泊銘建築師事務所 — 將軍村開放圖書資訊園區(第一期)

2007 第八屆中華民國傑出建築師

2007 APEC註冊建築師

1998 中華民國室內裝修專業技術人員

1996 中華民國註冊建築師

2011-2022 臺北市政府,市政顧問

2020-2023 嘉義市政府「設計驅動城市創新專案小組」_市政顧問

2019-2021 台灣設計研究院「公共服務委員會」,召集人

2017-2021 TDA台灣設計聯盟第5 & 6屆_副理事長

2015-2019 中華民國室內設計協會(CSID)第21、22屆,理事長

2017-2023 「亞太空間設計聯盟」(Asia-Pasific Space Designers Association_APSDA),國際聯盟諮議委員 (Board Member)

2015-2019 「亞太空間設計聯盟」(Asia-Pasific Space Designers Association_APSDA),國際會員國台灣代表

2015-2019 「國際室內建築師/設計師團體聯盟」(International Federation of Interior Architects/Designers_IFI),國際會員國台灣代表

2011.08.01-2017.07.31 國立交通大學建築研究所,所長

1997-2009 原相聯合建築師事務所,主持建築師

《建築的社會實踐—從教育啟蒙、社群啟動到構築實作》,龔書章著,五南出版社,2017.04

2025- 文化部第2屆「文化發展基金管理會」_委員(2025.03.01.-2026.12.31止) —協助「文化發展基金」作為推動文化發展與公共媒體等工作的重要資源—支持文化藝術與公共媒體自主運營發展、保障文化財源的穩定性與自主性、推動公共藝術、文資保存、文化產業扶植以及社會創新實驗等多元文化政策目標

2024- 文化部「國家兒童未來館籌建諮詢會」建築設計諮詢會議_諮詢委員 —協助文化部「國家兒童未來館」整體定位、規劃及設計之籌建意見諮詢及審議

2024- 內政部公共藝術審議會_審議委員 —協助內政部一系列公共藝術作品規劃、設置、執行、教育推廣及管理維護政策之意見諮詢及審議

2024- 新北市設計中心_顧問 —協助新北市以「設計思考」與「創新共創」來建構解決方案,實踐政府在城市治理和公共服務重要價值和任務 —「新北市政府第二行政中心」公共服務系統&空間設計、「新北市總圖書館二館」知識&空間創新思考、「新北捷運輕軌轉乘系統空間(紅樹林站)整合改善計畫」

2023- 台灣設計研究院x經濟部「城市美學|公共場域設計共創計畫」_評審委員&指導顧問(連續3屆) —協助設計研究院共同為「城市美學計畫」的每一個公共場域改造計劃,以創新合作機制共同完成課題訂定、問題釐清、設計團隊遴選、計劃|設計發展與執行,建構一個可以成為當代自然生態、城市共融且具空間美感價值的公共地景和設計方法

2023- 新北市「公共藝術審議會」第7、8屆_審議委員(2023.01.01.-2026.12.31止) —協助新北市政府一系列公共藝術作品之協助整體公共藝術之論述訂定、規劃、執行、教育推廣,及管理維護政策之諮詢意見及計劃審查

2023- 文化部「推動藝文專業場館升級計畫」之「藝文場館興建計畫」審查會議_審議委員 —協助文化部一系列年度藝文場館興建計畫之意見諮詢及審議。

2023- 農業部林業及自然保育署_工程督導委員(2023.01.18.-2025.12.31止) —協助林業及自然保育區設施之規劃、設計、工程,以及品牌建構、設計原則訂定、公共服務相關設施

2023-2024 內政部「第18屆中華民國傑出建築師」_評選小組委員(2023.03.01.-2024.12.31止) —推薦並遴選中華民國傑出的建築師,並協助建構台灣建築的當代論述觀點、展覽或出版

2022-2024 工業技術研究院50週年「史料文物館規劃設計計畫」(工研院本部|光復院區|光明新村)_總設計顧問 —協助工研院紀念50週年的「史料文物館」的歷史文本論述、展示主題與敘事、展示空間規劃設計、品牌與視覺傳達、多媒體互動製作、以及營運模式的策劃&專業團隊整合。

2022- 臺北市政府文化局第26-28屆「台北文化獎」_遴選委員(2026.12.31止) —協助「台北文化獎」之推薦並遴選,並討論可能代表臺北文化的文化觀點、展覽、典禮或出版

2022-2024 教育部「所屬機關學校建築工程專家小組」_委員 —協助教育部建構台灣機關|學校的系統性原則,並提出最具緊迫性的關鍵問題和解決方案

2022- 臺北市「信義區社會住宅(廣慈博愛園區)公共藝術設置計劃」_執行小組委員|審議委員 —協助社會住宅一系列公共藝術作品及社會藝術工程之整體論述訂定、規劃、執行、教育推廣,及管理維護政策之諮詢意見及計劃審查

2022- 臺北市「信義區社會住宅(六張犁AB區及三興段)公共藝術設置計劃」_執行小組委員|審議委員 —協助社會住宅一系列公共藝術作品及社會藝術工程之整體論述訂定、規劃、執行、教育推廣,及管理維護政策之諮詢意見及計劃審查

2022- 經濟部第1、2屆「公共藝術審議會」_審議委員(2022.08.01-2026.07.31止) —協助經濟部一系列公共藝術作品之協助整體公共藝術之論述訂定、規劃、執行、教育推廣,及管理維護政策之諮詢意見及計劃審查

2022-2024 臺北市政府文化局「臺北藝術中心興建工程公共藝術設置計劃」執行小組委員 —協助「台北表演藝術中心」公共藝術作品在表演藝術建築的創新定義—整體品牌標示系統、城市意象詮釋以及舞台布幕藝術創作

2022- 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處_顧問(2026.12.31止) —協助臺北市自然生態、開放空間、公共設施的整體原則及核心價值的討論與建構

2021-2024 財團法人青平台基金會永續民主研究中心「城鄉與區域治理」召集人(2021.03.01.-2024.09.30止) —強調在社會轉型與全球變局背景下,匯聚學界、政策界與實務者,共同探討城鄉與區域治理、社會共融機制、地方治理、生活宜居等重要關鍵議題挑戰、核心價值以及解方

2021- 中央研究院「園區文化資產建築總體規劃」_院區規劃委員會顧問 —協助中院研究院整體園區之規劃設計準則、生態環境整合、歷史建築價值論述、以及未來交通、生活、休閒之整體願景建構。

2021- 中央研究院「南部院區興建工程第一、二階段公共藝術設置計畫」_執行小組委員|徵選小組委員 —協助中央研究院南部院區一系列公共藝術作品之整體論述訂定、藝術家評選或邀請、以及藝術品的審查與鑑價

2020- 嘉義市政府「嘉義市中程旗艦策略計畫—文化新絲路2.0」_市政總顧問(協同團隊:中華民國景觀學會) —協助建構嘉義市「文化新絲路」之城市治理政策,以及整合城市總體規劃之未來願景、公共價值、地景|交通策略、城市設計準則、以及相關局處|設計團隊

2020 臺北捷運美學專案小組_顧問 —讓台北交通軸點成為城市的歷史、區域、生活、資訊的文化網絡場域。

2020 台電「烏來訓練所本部綜合大樓」競圖評選團_總召集人 —以「台電」這個重要的國營事業典範機構為基礎,為台灣公共建築工程建構一個更公開、公平、且面向未來的競圖模式:協助主辦單位在招標文件清晰論述出自身的核心價值和未來想像、建構一個具開放性的專業評選委員團隊、讓競圖評選機制更具公開|公平的討論性、評選後能公開以展覽、論壇來與公眾討論等。

2019- 中央研究院「國家生技研究園區公共藝術設置計畫」_執行小組委員|徵選小組委員 —協助中央研究院國家生技研究園區一系列公共藝術作品之整體論述訂定、藝術家評選或邀請、以及藝術品的審查與鑑價

2019- 台灣設計研究院x教育部「學美。美學—校園美感設計實踐計畫」_評審委員&指導顧問(連續6屆) —「學美。美學—校園美感設計實踐計畫」:以空間改造來整合校園教育場所、並導入社會及公共服務設計,創造多元的學習空間。 —嘉義市「嘉北國小|嘉北 Arc 音樂廳」、台中市「豐東國中|楓苳聚場」、新竹市「竹光國中|浮.撫—層間美術館」、嘉義縣「新港國中|食藝埕」、新竹市「陽光國小|今天我想搬塊大積木!」、新竹縣國立「關西高中|關西製茶所 Tea Factory」

2019-2021 台灣設計研究院「公共服務委員會」_召集人 —協助台灣設計研究院建構各種城市中公私部門跨領域合作的公共服務與創新機制的設計思考與解決方案。 —「文化部x台灣設計研究院—公共服務創新計畫」:以公開徵求(Open Call)的方式,徵集具發展性、創新性、凝聚性、永續性的整合策略或解決方案,來驅動公共服務設計的革新,加值文化體驗與公共服務轉型,建構創新的生態系,創造更具典範性和影響力,來帶動公共服務的正向永續發展。

2017-2019 TDA台灣設計聯盟_副理事長。協同策展人 —國發會「地方創生」示範計畫:協同室內、工業、平面設計共同策展,啟動,整合地方19縣市的產業、設計、地景、社會之在地創生資源

2015-2019 中華民國室內設計協會(CSID)_理事長 —擔任TID Award 4年評審團主席,創設「社會創新/設計」獎項;並帶領室内設計師和台北市文化局合作「台北街角遇見設計」,於士林捷運橋墩下方,以回收遊具的再設計,形塑一條安全回家的路。

2012-2014, 2016-2021中央研究院「院區環境規劃委員會」,咨詢委員

2023-2025 雲門「流浪者計畫」(共3屆)_決選委員 —2004年,雲門舞集創辦人林懷民先生將「行政院文化獎」獎金捐給雲門基金會,開啟「流浪者計畫」,獎助青年創作者及社會工作者,獨自前往亞洲完成「貧窮旅行」,期望為臺灣創作者在疫情後注入更豐富的創作與社會服務能量。

2020 2020文化部第七屆「公共藝術獎」_決選評審

2017-2021 台積電「青年築夢計畫」(共5屆)_評審委員 —青年面對社會的啟蒙:藉以青年學生主動提案面對城鄉差距、社會公平、環保再生、教育改革等關鍵議題,提出創新的作法,支持他們以一整年的所有資源,完成青年們第一個夢。

2016-2025 德國「紅點品牌與傳達設計大獎」(Red Dot Award: Brands & Communication Design)(共10屆),國際評審委員

2017-2021|2024-2025 日本「優良設計獎」(Good Design Award),評審委員(共7屆)

2018 德國「iF設計大獎」(iF Design Award),評審委員

2018 「金點概念設計獎」(Golden Pin Concept Design Award),初選/複選/決選評審委員

2012/2013/2017「國家文藝獎」建築類,評審團委員

2016-2017/2019-2021「金點設計獎」(Golden Pin Design Award) (共5屆),複選/決選評審委員

2016-2020 「TID Award台灣室內設計大獎」(共5屆), 中華民國室內設計協會,評審團主席

2015-2017 「台北設計獎」(共3屆),初選/決選評選委員

2014/2015/2017/2020 「第一、二、四、七屆X-site地景裝置計畫競圖」(共4屆), 臺北市立美術館,評審委員/審議委員

2014-2018 「台灣景觀大賞」(共5屆),評審委員

2013-2015 台灣建築雜誌「全國6x2建築畢業設計紙上展覽」_總召集人 —以每年一次的策展方式,引動全國建築學院畢業設計之間的競逐、交流、對話、展覽和再論述,讓學術回應社會與未來

2014 2014歐洲永續建築「十項全能綠色建築能源屋計劃」國際競賽(Solar Decathlon Europe 2014) —「蘭花屋」榮獲國際獎項:都市設計獎 (Urban Design)第一名、創新獎第二名、能源效率獎第二名、以及公眾票選獎第三名等。參與團隊:交大建築所(TEAM Unicode, NCTU &曾成德、龔書章、莊熙平、許倍銜、侯君昊、張基義)

2024「台灣建築的解嚴世代建築展—Shifting Horizons」_忠泰美術館_總策展人 —藉由聚焦於1963年前後出生,並於1987年解嚴前後完成大學建築教育的「解嚴世代」之作品或行動所展現出非傳統、非傳承的「不連續性」特質和價值觀,如何反轉或改變1980-2010這三十年間的臺灣建築樣貌。

2023「台灣設計展—新北O起來」_新北市政府_總策展顧問 —與新北市政府共同建構「Project 365—設計行動導入城市治理」—透過設計思考來面對城市的各種不同的政策、問題與未來,進而藉由設計回應或解決城市問題;讓「台灣設計展」不只是一個活動,而是一個社會運動,成為啟動城市再生的重要機制。

2023「世界客家博覽會台灣館—Travel to Tomorrow 天光日个客家」_客委會、桃園市政府&台灣設計研究院_總策展顧問 —以「扎根與共榮:有客當靚」為主題,集結台灣14個客家縣市文化;另一方面且以「客庄369」作為展區空間主軸,展現客家文化豐富多元性,與不同族群共存交織出臺灣嶄新的未來樣貌。

2022「齊柏林空間年度特展—覓城」_齊柏林基金會_總策展顧問 —以台灣最重要的攝影家齊柏林一生對台灣城市紀實的城市&地景攝影作品為核心論述,整合文本敘事、空間設計、多媒體互動等設計團隊,建構出齊柏林的獨特視角和人文關懷,也建構一系列台灣城市在時空演變中的歷史和地景

2022-2024 工研院50週年「史料文物展示館」_工業技術研究院_總策展顧問 —協助工研院建構50年來工研人在台灣科技產業上的獨特精神和貢獻,並整合文本敘事、空間設計、多媒體互動等設計團隊,建構出台灣的科技群山的故事

2022「臺北城市博覽會—台北的未來」_台北市政府&台灣設計研究院_總策展顧問 —試圖從城市治理及公民觀點為核心,打破只有單向展示的靜態框架,而藉由多層次的討論和溝通,來看臺北的過去、現在、與未來,進而建構一個啟動城市治理與共融社會的創新機制,讓「開放城市」的理想得以成真。

2022「台灣文博會—群島共振 Harmony Island」_文化部&台灣設計研究院_總策展顧問 —以「群島共振」為主題,從文化循環觀點出發,讓臺灣在地多元豐富的文化觀點,能講述與島嶼共生的人們,彼此協作|互相共感,,累積成不同的美麗風景,而形成鮮活而厚實的創造性群島。

2021「台灣文博會—SUPERMICROS 數據廟」_文化部&台灣設計研究院_總策展顧問 —結合數據生活、文化論述、地方精神與群眾參與,將臺灣當代所展現的多向度城市文化現象,以及北回歸線上的嘉義、花蓮的地理文化形貌,透過共識創造和行動,進而建構面對當代、面對世界的文化共信價值。

2020-2022 工業技術研究院「光明新村再造計畫」_工業技術研究院_總規劃&設計(協同設計 預景設計 周書賢|都市里人 林雋怡)_榮獲2024第12屆「台灣景觀大獎—優質獎」 —協助工研院「光明新村」建構整體園區的自然和歷史價值,並藉地景再造和舊屋再生設計,賦予具有歷史意義的獨棟住宅建築群公共化的新生命,並讓整體園區成為工研人會議、休閒、教育的開放性場所。

2020「台灣設計展—Check-in新竹。人來風」_經濟部|台灣設計研究院&新竹市政府|衍序規劃設計_總策展顧問 —在這個後疫情時代,希望把大家拉進城市的公共生活場所,重新建構一種新的社交關係,也讓人跟城市產生新的連結—以一個「兩公里」線性的步行城市串連起新竹的公共空間,形成一個「復興城市文化|記憶」的運動。

2018-2020 文化部「空總臺灣當代文化實驗場C-LAB—社會創新實驗平台」_諮詢委員&「2020實踐建築計畫—紅磚未來式」總策劃人 —打開圍牆。找回公同性:策劃一系列從2019「循環經濟」展、「圍牆拆除藝術計畫」、到「實驗建築行動」,接力賽式地讓具歷史意義的「空軍總部」打開圍牆,留下歷史印記和綠蔭,也打破原有的封閉性和紀念性,成為台北市民開放的生活公園。

2018-2019「臺中市世界花卉博覽會—樂農館」_集思會展&築點設計_設計總體規劃/策展人 —台灣的在地冠軍的翻轉:希望讓花博從「花卉」轉身,重新田野調查台灣在地農人、農業的新創故事,進而師法自然,以「稻、米、菇、茶」來向大地學習,從生活與日常回看當代農業的未來。

2018「新竹300年博覽會」_新竹市政府&台灣設計研究院 _總策展人 —一個改變城市治理的展覽:希望藉由一個「城市博覽會」來建構「城市治理」的典範模式—讓市長和局處長在12天內,每天面對面地和市民講述城市的願景和未來,形成每一個城市市民的共識。

2016-2020「將軍村開放資訊園區」_新竹市政府文化局_總體規劃/策展人 —From General To General:文化部「再造歷史現場」計畫,讓新竹市金城新村的歷史眷村園區,改造成為一個歷史x知識x生活的百科全書場域,重新定義一個時代性的「圖書館」。 —2019「Shopping Design Taiwan Best 100」台灣年度最具代表性和影響力的人文百景 & 2019台灣景觀大獎—歷史建築類

2017「2017台北街角遇見設計—設計介入橋墩的五種可能」_台北市政府文化局&CSID-計畫主持人/總策劃人 —「橋墩下,這是一條居民返家的路」—啟動一群室內和裝置的設計團隊,運用回收「廢棄罐頭遊具」的公共設施裝置改造,融合了住宅後立面的花園、玄關等,形塑一系列的鄰里互動體驗的空間,積極地賦予士林捷運橋墩下一個新生的場所。

2012-2014/2017臺北市松山文創園區文化基金會「Idea Taipei 創意工作營」(共4屆)_總策劃顧問&指導老師 —由下而上的城市再生:首屆在松山文創園區的「城市創意工作營」建構一個典範機制—以「社會設計」和「跨域共創」為核心價值,並且為城市問題和環境挑戰提出解決方案。這個「Idea Taipei 創意工作營」以此機制連續舉辦8年,共24場。

2012-2013「2013臺北申辦世界設計之都城市展」_總策展人 —社會設計的台北:從2012「Adaptative Housing:利用公共住宅設計探索社會創意」到2013「臺北設計城市展—Adaptive City」,整合了100個各領域設計團隊,共同為台北市提出一系列有關城市、人文、社區、科技、地景、交通等社會設計,開展出台北「世界設計之都」

2017 公共外交網絡論壇,土耳其Yunus Emre Institute,蔣經國國際學術交流基金會_出席代表顧問 —說故事的外交:代表台灣至土耳其參與公共外交,一起和世界各國藝術文化代表為敘利亞難民兒童說唱地球中各種文化的故事。

2014-2018 臺南學甲「伯利恆早療暨融合教育中心」義築計畫_總規劃設計(薛伯輝基金會 & 九典聯合建築師事務所) —讓遲緩兒童走入社會:藉由設計、募款和建造的義築行動,完成來台灣50幾年的甘惠忠神父完成幫遲緩兒建構早療教育。

2014-2017 台北市婦女救援基金會「台灣慰安婦紀念館—阿嬤家」_建館咨詢&策展顧問 —以當代女性的協作再現台灣慰安婦悲痛歷史:以迪化街的歷史建築的再生改造為「阿嬤家」(AMA Museum),經過口述歷史和女性協作,讓悲痛的歷史轉化為面向未來的力量。

2010-2014 尼泊爾「送愛到天堂—期望醫療中心」義築計畫_總規劃設計(聯新文教基金會+交大義築團隊) —帶著義築完成偏鄉公共醫療:陪伴多年台灣義診團隊,從設計、募款完成遠在尼泊爾偏鄉的醫療小站任務,再以3年時間募集義築團隊義務到偏鄉和當地居民共同完成這個醫療中心。在尼泊爾大地震後,成為當地最重要的國際醫療救難中心。